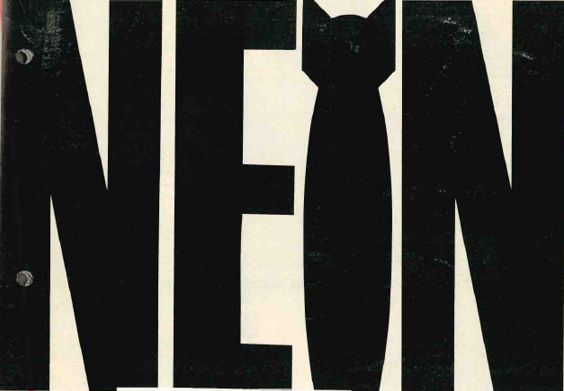

Schlagzeile, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 202, 01.09.1983

Die Friedensbewegung in Mutlangen

Chronik

12. Dezember 1979

Verabschiedung des NATO-Doppelbeschluss. Bilaterale Verhandlungen mit der UdSSR zur Rüstungskontrolle werden angestrebt. Andernfalls wird das NATO-Arsenal in Westeuropa mit atomaren Mittelstreckenraketen (Pershing II) „nachgerüstet“

30. November 1981

Letztendlich ergebnislose Abrüstungsverhandlungen zwischen NATO und der UdSSR starten in Genf. Die „Nachrüstung“ der US-Stützpunkte in Westeuropa wird durch Beschlüsse in den nationalen Parlamenten ermöglicht

6. August 1983

Beginn der Aktivitäten verschiedener Aktionsgruppen am US-Stützpunkt in Mutlangen

1.-3. September 1983

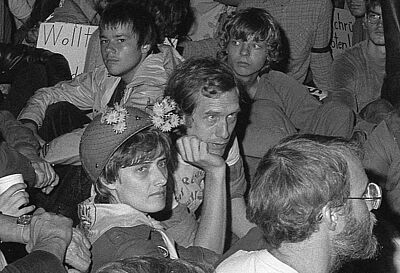

„Prominentenblockade“ der Zufahrt zum Stützpunktdurch etwa 1.000 Menschen, darunter zeitweilig auch 150 Prominente (Künstler*innen, Schauspieler*innen, Schriftsteller*innen und Politiker*innen). Petra Kellys Teilnahme sichert der Aktion weltweite Sichtbarkeit

Einrichtung einer „Pressehütte“. Die improvisierte Infozentrale der Protestierenden sorgt für ständigen Kontakt zur Presse

4. September 1983

Errichtung eines „Friedenscamps“ durch Friedensaktivisten in direkter Nähe zum Protestort

12. September 1983

Polizeiliche Räumung des „Friedenscamps“ Der Mutlanger Bürgermeister fordert sie mit der Begründung ein, das Feld sei ausschließlich für die militärische Nutzung bestimmt

22. Oktober 1983

Menschenkette von Stuttgart nach Neu-Ulm entlang der B10.Von den etwa 400.000 Demonstrierenden kommen 1.000 aus Mutlangen und Schwäbisch-Gmünd

22. November 1983

Der Bundestag stimmt dem NATO-Doppelbeschluss zu

26. November 1983

Der erste Konvoi mit Pershing II-Raketen erreicht Mutlangen

Mutlangen

Medien

Ein Ziel der Blockadeaktion von Mutlangen ist das Erregen der öffentlichen Aufmerksamkeit auf die geplante Stationierung der Pershing II-Raketen. Besonders promiente Mitglieder, wie die Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll und Günther Grass oder Politiker*innen wie Petra Kelly und Oskar Lafontaine, verschaffen der Aktion ein Interesse der Presse. In der „Pressehütte“ werden Journalist*innen Schreibmaschinen und Telefone von den Friedensaktivist*innen bereitgestellt. Nicht alle Mutlanger*innen sind begeistert über die Medienaufmerksamkeit, die ihrer Gemeinde zu Teil wird. Zu einer Räumung der Blockade, die ein Medienspektakel nach sich ziehen würde, kommt es aber nicht.

In den Artikeln und den Leserbriefen in der Presse zeigt sich ein gemischtes Meinungsbild zur Protestaktion. Klicken Sie auf die Bilder, um die Schlagzeilen zu lesen!

Schlagzeile, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 203, 02.09.1983

Schlagzeile, Der Spiegel, Nr. 42/16.10.1983

Schlagzeile, Stern, Nr.37/08.09.1983

Schlagzeile, Ran extra, 01.10.1983

Schlagzeile, Süddeutsche Zeitung, Nr.201/35, 02.09.1983.

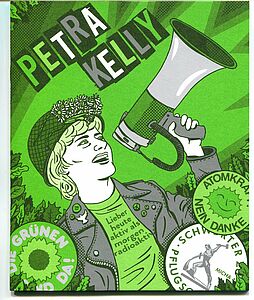

Petra Kelly

Petra Kelly ist in den 80er Jahren eine der zentralen Figuren der weltweiten Friedensbewegung. In Deutschland ist sie Gründungsmitglied der Partei „Die Grünen“. Kelly wird mit dem Kampf mit Mitteln des gewaltfreien Protests gegen Atomrüstung und für den Umweltschutz bekannt. Berühmt wurde das Foto von ihr mit Blumenhelm, das während der Prominentenblockade in Mutlangen am 1. September 1983 entstand. Bis heute ist Petra Kelly eine politische Ikone.

1/ Chronik

29. November 1947

Petra Kelly wird in Günzburg geboren

1972 - 1979

Parteimitglied in der SPD. Wegen Helmut Schmidts Position zum NATO-Doppelbeschluss tritt Kelly aus der Partei aus

13. Januar 1980

Die Partei Die Grünen wird in Karlsruhe gegründet. Kelly gehört zu den Gründungsmitgliedern und wird später in den Bundesvorstand gewählt

6. März 1983

Die Grünen werden bei der Bundestagswahl erstmals ins Parlament gewählt. Kelly erhält ein Mandat im Bundestag

1-3. September 1983

Blockade des US-Stützpunktes in Mutlangen. Unter den Friedensaktivist*innen ist auch Petra Kelly

(vermutlich) 1. Oktober 1992

Kelly wird von ihrem Lebenspartner und politischen Weggefährten Gert Bastian getötet, der sich anschließend selbst hinrichtet. Die Hintergründe der Tat sind bis heute nicht bekannt

2/ Petra Kellys Blumehelm

Der von Kelly bei der Demonstration in Mutlangen getragene blumenverzierte Plastikhelm, stellt eine ironische Brechung des eigentlich mit Krieg assoziierten Soldatenhelms dar, dem die aufmontierten Blumen alles Martialische nehmen. Sie sind in das Netz des Helms eingefädelt wurden. Sonnenblumen finden sich nicht nur im Logo der Grünen-Partei, sondern stehen in vielerlei Medien symbolisch für einen klima-, menschen- und umweltfreundlichen Aktivismus.

3/ Petra Kelly als politische Ikone heute

Noch heute ist Petra Kelly als politische Ikone der Friedens- und Umweltbewegung bekannt. Ihr Abbild findet etwa als Pop-Art oder im Stil eines Graffito auf Social Media ein reges Nachleben in der Populärkultur der Gegenwart. Kelly steht dabei häufig als Symbol für die politische Ideale und Schwerpunkte der Anfangsjahre der Partei „Die Grünen“ in den 80ern. Teilweise wird die Erinnerung an Kelly als Kontrast zur heutigen politischen Ausrichtung der Grünen genutzt.

4/ Petra Kelly im Comic

Symbole

Ideen und Ziele sozialer Bewegungen werden vielfach in Symbolen visuell vermittelt. Sie dienen als Erkennungszeichen und Ausdrucksmittel einer dezidierten Haltung. Durch ihre Verbreitung, sei es als Aufkleber, Sticker oder auf Plakate, wirkt eine Bewegung in die Breite und erlangt Sichtbarkeit. Symbole signalisieren: „Ich vertrete diese Ansicht“.

Klicken Sie auf die Symbole, um mehr zu erfahren!

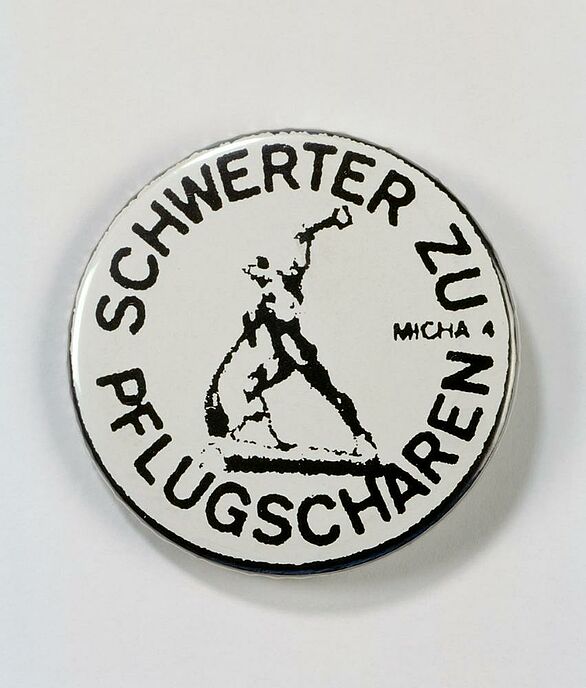

Das Erkennungszeichen „Schwerter zu Pflugscharen“ entwickelte der Bund der Evangelischen Kirchen der DDR für seine seit 1980 stattfindenden Friedensdekaden. Es ist eine aus zwei Teilen bestehende Bild-Textmarke: Einerseits setzt sie die Bronzeskulptur von Jewgeni Wutschetitsch ins Bild, die als Geschenk der Sowjetunion seit 1959 vor dem UNO-Gebäude in New York steht. Andererseits wurde das Bibelzitat als Text zum eigenständigen geflügelten Wort. Schnell verbreitete sich dieses Symbol über die DDR hinaus, war dort jedoch seit 1982 verboten. Foto: Thomas Goldschmidt

Die Regenbogenflagge wurde vom italienischen Pazifisten Aldo Capitini 1961 für den Friedensmarsch Perugia-Assisi entworfen und verbreitete sich auch international als Symbol für den Frieden. Mit umgekehrtem Farbverlauf ist sie heute eng mit dem Christopher Street Day verbunden, der für die Rechte der LGBTQ-Community kämpft und für Toleranz wirbt. Foto: ARTIS - Uli Deck

Das Symbol wurde von dem englischen Künstler Gerald Holtom 1958 entworfen. Es diente ursprünglich für eine britische Kampagne zur nuklearen Abrüstung (Campaign for Nuclear Disarmament). Die Kampagne setzte sich gegen die atomare Aufrüstung während des Kalten Krieges ein. Weltweit wurde das Zeichen durch die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg in den 1960er Jahren bekannt. Grafik: Kwamikagami, CC BY-SA 4.0

Der Ursprung der "Friedenstaube" geht auf die biblische Geschichte von Noah zurück. Sie ist ein Symbol gegen Krieg und Gewalt. Populär wurde die Taube als Friedenssymbol durch den spanischen Maler Pablo Picasso. Ein Freund Picassos, der 1949 auch einer der Organisatoren des „Weltkongresses der Kämpfer für den Frieden“ war, entdeckte bei ihm das Bild einer weißen Taube und wollte diese auf einem Plakat für den Kongress abbilden. Foto: Peter Gaul

Das Symbol der Anti-Atomkraft-Bewegung wurde im Jahr 1975 von der Dänin Anne Lund entworfen. Ihre Absicht war es, ein empathiestiftendes Symbol zu schaffen, das die Ablehnung der Atomkraft verdeutlicht und zugleich für Offenheit und Dialogbereitschaft mit Andersdenkenden wirbt. Die Botschaft „Nein Danke!“ soll die Ablehnung der Atomkraft freundlich und bestimmt ausdrücken. | Urheberin: Anne Lund, GNU Free Documentation License

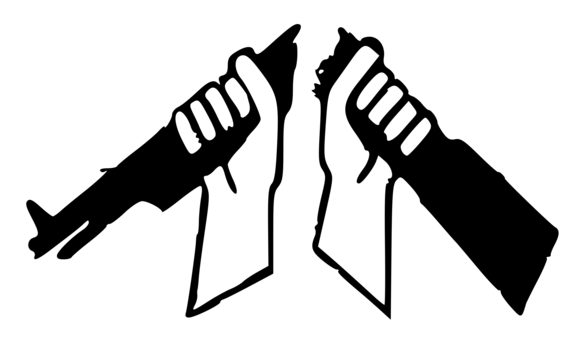

Das "Zerbrochene Gewehr" wurde Anfang der 1920er Jahre als Logo der War Resisters International entwickelt. Dieser Zusammenschluss organisierte als Erfahrung aus dem ersten Weltkrieg weltweit Kriegsdienstverweigerer. Schnell verbreitete sich das zerbrochene Gewehr generell als Symbol des Pazifismus.

Die Blume ist seit den 1960er und 1970er Jahren als Symbol für passiven Widerstand und Gewaltlosigkeit verbreitet. Ihr Ursprung liegt im Protest gegen den Vietnamkrieg. Die Demonstrierenden wurden damals aufgerufen, Blumen an die Polizei, Zuschauer*innen, Presse und Politiker*innen zu verteilen. Sie steckten auch Blumen in Gewehrläufe oder an Militärhelme. Diese Praxis zitiert Petra Kelly bei der Prominentenblockade 1983. Foto: Wölk

Ziviler Ungehorsam

Ziviler Ungehorsam wird in den 80ern zumeist verstanden als gewaltfreier Widerstand und als eine Form des Protests, der Bürgerbewegungen bis heute prägt. Die typischen Aktionsformen sind Blockaden, Hungerstreiks, Boykotte oder Menschenketten.

In den 80ern war diese verhältnismäßig neue Protestpraxis noch erklärungsbedürftig. Das vom Deutschen Gewerkschaftsbund herausgegebene politische Jugendmagazin ran, gibt im Oktober 1983 eine Extraausgabe zum Friedensprotest in Deutschland heraus.

Die Intervention erarbeiteten Masterstudierende des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen im Rahmen des Seminars "Petra Kellys Helm" im Sommersemester 2023.